工場の無人化に取り組みたい・機械やシステムで無人化ラインを作りたいとお考えですか。

本記事では、工場無人化の定義やメリット・取り組む際の課題を紹介します。さらに無人化における注意点や失敗しないためのロードマップも紹介します。

ファクトリーオートメーション化のプロが徹底解説するので、工場における生産・製造ラインを無人化したいという方は、ぜひ最後までご覧ください。

製造業・工場の無人化とは

工場の無人化とは、製造工程における人の作業を最小限に抑え、機械やロボット、AIなどのテクノロジーを活用して工場全体の自動運転を実現する取り組みです。 従来、人が担っていた作業を自動化機器が代替することで、生産性の向上や人件費の削減、安全性の確保といった多くのメリットが得られます。

かつては、搬送・組立・検査といった工程に多くの人手が必要でしたが、近年ではロボット技術の進化やセンサー、AIの導入によって、これらの工程も無人化が可能になりつつあります。これにより、工場は「人が常駐しなくても稼働する仕組み」へと進化を遂げています。

工場の無人化で変わる人の役割

工場の無人化が進む中で、現場における「人」の役割は大きく変化しています。これまで人手に依存していた作業は、自動搬送機やロボット、検査用AIなどの導入により自動化が可能となり、人が直接手を動かす場面は減少しつつあります。

例えば以下のような業務は、すでに機械やロボットが担うケースが増えています。

- 製品や部品の搬送

- 単純な組立や加工

- 目視検査や外観チェック

その結果、現場で働く人の業務は、「作業者」から「システム監視者」「保守エンジニア」へとシフトしています。今後は、異常検知や設備状態のデータ分析、リモートによる生産ラインの最適化など、より高度な業務が求められるようになります。

また、ARやクラウド、IoT技術の進化により、遠隔地から複数の工場を同時にモニタリングすることも可能になっており、工場に常駐しなくても管理業務が行えるようになっています。これにより、従業員の働き方も柔軟かつ知的な方向へと変化しています。

工場の無人化が求められている背景・理由

近年、多くの製造業で「工場の無人化」が重要な経営課題として注目されています。人手不足や高齢化といった労働環境の変化に加え、企業間の価格競争や安全性への配慮、さらには生産性の最大化といった複数の課題が背景にあります。

ロボットやAI、自動化設備の導入により、これまで人が担っていた作業を機械に置き換えることで、現場の課題を根本から解決しようとする動きが広がっています。無人化は単なる作業の自動化にとどまらず、企業の競争力を左右する重要な経営戦略の一環として加速しているのです。

以下では、工場無人化のニーズが高まっている主な背景について詳しく解説します。

人手不足と高齢化が進行している

日本の製造業では、少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しています。特に現場では、熟練工の退職が進む一方で、若手人材の確保が難しくなっており、従来の人手頼みの生産体制が立ち行かなくなりつつあります。 こうした状況に対応するため、24時間安定稼働できる無人化システムへの移行が求められているのです。

無人化によって、将来的な人材不足のリスクを軽減し、持続的な生産体制を構築することが可能になります。

人件費・製品の生産コストを抑制するため

製造業において人件費は大きなコスト要因です。特に中小企業では、最低賃金の上昇や採用コストの高騰が経営を圧迫しており、生産性を高めつつ固定費を抑える手段として無人化が注目されています。

自動化・無人化を導入することで、限られた人員で安定した生産が可能となり、人件費の削減や生産コストの低減につながります。さらに、浮いたコストを成長分野への投資に振り向けることで、企業の競争力強化にも寄与します。

製造現場の安全性向上のため

製造業の現場には、重量物の取り扱いや高温・高圧環境での作業など、労働災害のリスクが常に存在しています。無人化によって、危険な作業を機械やロボットに任せることで、作業者の安全を確保しやすくなります。

また、作業者が危険区域に立ち入る必要がなくなるため、事故発生の可能性も大幅に低減。結果として、労災防止や安心して働ける職場づくりにもつながります。

生産性を向上させるため

無人化は、生産性向上のための有効な手段でもあります。人による作業には、どうしてもムラやミスが発生しますが、自動化された設備は常に一定の品質とスピードで稼働し続けることが可能です。

さらに、IoTやAIとの連携により、設備の稼働状況や不良品発生の兆候をリアルタイムで把握できるため、迅速な対応や改善が可能になります。こうした取り組みにより、現場だけでなく経営レベルでもデータに基づいた生産戦略を展開できるようになります。

工場を無人化・自動化するメリット・効果

工場を無人化・自動化することで得られるメリットは多岐にわたります。主な効果として挙げられるのは、以下の通りです。

| メリット・効果 | 詳細 |

|---|---|

| 品質の安定化 | 無人化によって作業のバラつきやヒューマンエラーを抑えることができる 人間の体調や集中力に左右されないため、一定の条件で高精度な作業を継続でき、不良品の削減や納期遅延の防止につながる |

| 安全性の向上 | 危険作業を機械に任せることができる 高温・高所・重量物など、事故のリスクが高い作業を自動化することで、従業員の安全性が大幅に向上し、労災の発生を防ぐことができる |

| 人手不足に対応可能 | 熟練工への依存を減らせることも無人化の重要な利点 属人的な技能に頼るのではなく、自動化された設備によって安定した工程管理が可能となり、人材不足やベテラン社員の退職による影響を最小限に抑えることができる |

| 労働時間を削減 | 自動化された機械は、シフトや体力に関係なく長時間稼働が可能であり、24時間体制の生産体制を構築することで、生産効率を大きく向上させることができる |

| 従業員のモチベーション向上 | 従業員の働きがいの面でも効果が期待できる 単純で危険な作業から解放されることで、社員はより創造的で価値の高い業務に注力できるようになる 職場への満足度やモチベーションの向上にもつながり、離職防止にも寄与する |

工場の自動化についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

工場の自動化とは?メリット・課題・成功事例・進め方を徹底解説

工場を無人化にするときの課題・注意点

工場の無人化は、生産性向上や人手不足の解消に大きな効果をもたらす一方で、導入には慎重な検討が必要です。費用、人的リソース、現場環境など、いくつかの課題や注意点を事前に把握しておかなければ、思わぬトラブルや非効率につながる恐れがあります。ここでは、無人化を進めるうえで特に重要となる課題ポイントを解説します。

- 機械導入やメンテナンスにコストがかかる

- ロボットやシステムに精通した人材が必要である

- 作業スペースの確保が必要になる

- ハードウェア・ソフトウェアどちらも対応できるFA企業が少ない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

機械導入やメンテナンスにコストがかかる

無人化を実現するためには、高額なロボット機器や自動化装置、制御システムの導入が欠かせません。導入規模や設備内容にもよりますが、数百万円から数千万円にのぼる初期投資が必要になります。

また、導入後も保守費用や部品交換費、ソフトウェアのアップデートなど、継続的な維持コストが発生します。加えて、導入時には従業員への教育やマニュアル整備なども必要であり、短期的には生産効率が一時的に下がる可能性もあります。

無人化の効果を最大限に引き出すには、長期的な視点での費用対効果の見極めが不可欠です。

ロボットやシステムに精通した人材が必要である

どれほど優れた設備を導入しても、それを適切に操作・管理できる人材がいなければ無人化の効果は発揮されません。近年では、PLC制御、ロボットプログラミング、AI、IoTなど、複雑な技術を扱う場面が増えており、それらに対応できる専門人材の確保が必要です。

しかし、こうした技術者は人材市場でも非常に希少であり、外部から採用するには高いコストがかかる上、社内で育成するには時間とリソースが求められます。また、現場の作業者と管理部門の間で技術理解の差が生まれると、導入されたシステムが現場に合わないなどのトラブルを招くリスクもあるため、事前の連携と理解の共有が重要です。

作業スペースの確保が必要になる

自動化装置やロボットは、一定の設置スペースを必要とします。特にロボットアームや搬送機器などは、動作範囲や安全柵の設置要件も考慮しなければならず、限られたスペースの中で無理に導入すると、人の動線が妨げられたり、作業効率がかえって低下する恐れがあります。

また、安全性を確保するためには、人と設備の距離を十分に取る必要があり、避難経路やメンテナンス時のアクセスも考慮した設計が求められます。導入前には、単に機器の寸法を確認するだけでなく、工場全体のレイアウトやオペレーション動線を見直し、現場の実情に合った空間設計を行うことが成功のカギとなります。

ハードウェア・ソフトウェアどちらも対応できるFA企業が少ない

現在のFA(ファクトリーオートメーション)業界では、ハードウェアとソフトウェアの両方に精通した企業は決して多くありません。例えば、ロボットや搬送装置などの物理的な機械設備には強いが、IoT連携やAIによるデータ分析といったソフトウェア領域になると対応が難しい、あるいはその逆というケースも少なくないのが実情です。

そのため、無人化工場を実現しようとしても、複数のベンダーとの調整が必要になり、要件定義やシステム間の連携設計、トラブル対応などの工程が煩雑化するリスクがあります。

こうした状況に対応するには、あらかじめ「一貫対応可能なSIer(システムインテグレーター)」や、「協業体制が整っているFA企業」を選定することが重要です。プロジェクトの初期段階で、どこまでを自社で対応し、どこから外部に委託するのかを明確にしておくことが、導入後のトラブルを防ぐカギとなります。

BRICSでは、自社でハードウェアエンジニア・ソフトウェアエンジニアの両方が在籍しています。工場の無人化支援を1つの窓口だけで対応が可能です。無人化検討中の方はぜひお気軽にご連絡ください。

\ 話を聞いてみたいだけでもOK /

工場の無人化・自動化に必要な機械設備

工場の無人化・自動化を実現するためには、さまざまな機械設備の導入が不可欠です。人手に頼っていた作業を機械に置き換えるには、単体のロボットだけでなく、工程全体をカバーするシステムとして機能する設備を組み合わせる必要があります。以下では、無人化を支える代表的な機械設備について解説します。

- ロボット(搬送、組立、検査など)

- コンベアシステム

- 自動化ライン(加工、組立、包装など)

- 無人搬送車(AGV)・自律走行搬送ロボット(AMR)

- センサー、カメラ、AIシステムなど

それぞれ見ていきましょう。

ロボット(搬送、組立、検査など)

製造現場において最も広く活用されているのが産業用ロボットです。搬送、組立、検査といった工程を自動でこなすことで、生産性と精度を大幅に向上させることができます。

搬送用ロボットは、部品や製品を高速かつ正確に次の工程へ運び、ライン全体の流れをスムーズに保ちます。組立用ロボットは、位置や力加減を調整しながら繊細な作業をこなすことができ、高い再現性を実現します。さらに、検査用ロボットはセンサーやカメラと連携し、外観検査や寸法測定を正確かつ高速に行うことが可能です。

これらのロボットは、それぞれの工程に最適化されており、人の作業精度を超えるパフォーマンスを発揮することで、工場の無人化を支えています。

コンベアシステム

コンベアは、ライン内の搬送を担う基本的な装置であり、無人化ラインにおいて欠かせない存在です。物品を一定の速度で移動させることで、各工程間の連携をシームレスにし、無駄のない生産フローを構築できます。

ベルトコンベア、ローラーコンベア、垂直搬送コンベアなど、用途やレイアウトに応じた多様なバリエーションがあり、自動化機器との連携により効率的な搬送システムが構築可能です。曲線や傾斜への対応も柔軟で、省スペース化とスループット向上の両立が期待できます。

自動化ライン(加工、組立、包装など)

製品の加工から組立、包装に至るまで、一連の作業を自動で完結させる自動化ラインは、無人化工場の中核をなす設備です。

加工ラインでは、切削、プレス、溶接などの作業が自動で実行され、組立ラインでは複数の部品をロボットが正確に組み付けます。さらに、包装ラインでは箱詰め、ラベル貼り、封緘までが自動化されており、出荷前の作業まで人手を介さずに対応できます。

こうしたラインの構築により、生産のスピードと品質の両立が可能となり、人的ミスの排除やスループットの最大化に貢献します。

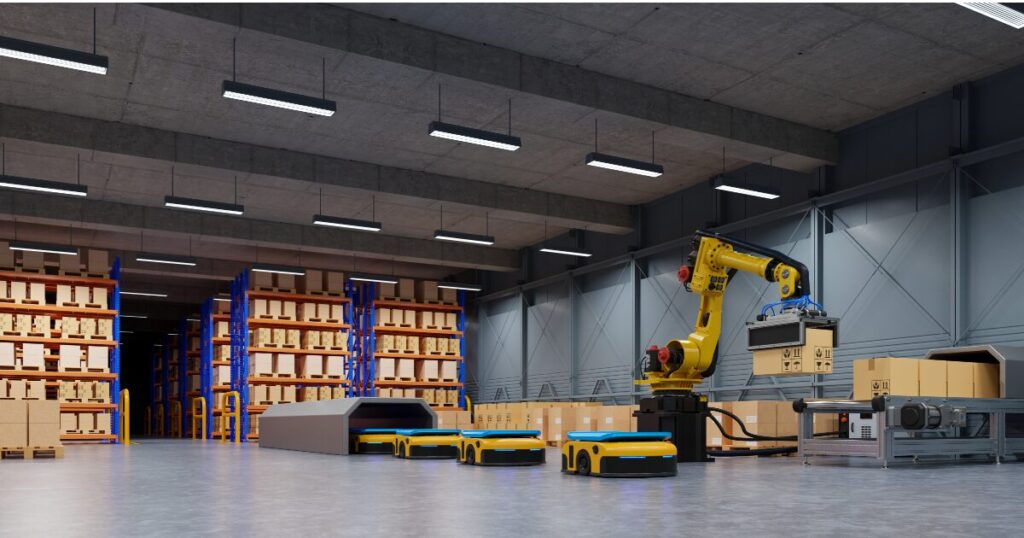

無人搬送車(AGV)・自律走行搬送ロボット(AMR)

AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)は、工場内での資材・部品の運搬を自動化する移動型ロボットです。あらかじめ決められたルートを走行するAGVに対し、AMRはセンサーやマップ情報を活用して自律的に最適なルートを選択することができます。

搬送方式も多様で、パレットを持ち上げて運ぶリフト型や、コンベアと連携して荷物を受け渡す自動移載型などがあります。これにより、フォークリフト作業や中間搬送などの人手作業を大幅に削減することが可能です。

センサー、カメラ、AIシステムなど

工場の無人化・スマート化を進めるうえで、デジタル技術の導入も不可欠です。各種センサーは、温度・湿度・圧力・振動などのデータを取得し、設備の状態監視や異常検知に活用されます。

カメラは外観検査や工程監視に利用され、AIと組み合わせることで、製品の欠陥検出や設備の予知保全といった高度な分析が可能になります。また、AIは生産データを学習することで、制御パラメータの最適化や作業効率の向上にも貢献します。

こうしたスマート技術の導入によって、人が判断・操作していた領域までも自動化が進み、工場全体の高度な自律制御が可能になります。

工場無人化実現のためのロードマップ

工場の無人化は、一気にすべてを自動化するのではなく、段階的かつ計画的に進めることが重要です。特に中小規模の現場では、初期投資や運用リスクを抑えながら徐々に無人化を進める戦略が現実的です。ここでは、無人化工場を実現するための基本的なロードマップをご紹介します。

- 段階的自動化から始める

- 産業用ロボット・協働ロボットの導入・活用

- IoTとMESの連携をする

- シミュレーションでリスク低減する

それぞれ見ていきましょう。

段階的自動化から始める

最初のステップは、自動化しやすい工程から手を付ける「部分的自動化」です。例えば、搬送・包装・検査といった単純かつ繰り返しの多い工程は、自動化設備との相性が良く、導入ハードルが比較的低めです。

一気に全面無人化を目指すのではなく、まずは特定工程の自動化に取り組み、導入効果や運用ノウハウを蓄積していくことが成功の鍵となります。段階的に範囲を広げながら、全体の最適化を図る進め方が望ましいでしょう。

産業用ロボット・協働ロボットの導入・活用

次のフェーズでは、作業の自動化レベルをさらに高めるために、産業用ロボットや協働ロボット(コボット)の導入が検討されます。搬送、組立、溶接、検査といった工程において、高い再現性と精度を持つロボットは無人化の中核的存在です。

また、近年注目されている協働ロボットは、人と同じ空間で稼働できるため、安全柵なしでの設置が可能で、柔軟なレイアウト変更や省スペース導入に適しています。導入前には、オフラインティーチングを活用し、システム立ち上げ後のトラブル回避にもつなげましょう。

IoTとMESの連携をする

無人化の高度化には、製造データのリアルタイム取得と統合管理が欠かせません。センサーやネットワークを活用したIoTによって、各設備の稼働状況や異常データを常時収集し、製造の見える化を実現します。

さらに、MES(製造実行システム)との連携により、作業指示・在庫管理・工程進捗の一元管理が可能となり、オペレーション全体の最適化が図れます。従来の定期保守に加えて、データに基づいた状態監視型保全(CBM)への移行も進めることで、設備トラブルの予防につながります。

シミュレーションでリスク低減する

無人化設備やラインの構築を行う前に、シミュレーションによって事前検証を行うことが非常に重要です。2Dシミュレーションを使えば、工程のタクトタイムやボトルネックの発見、在庫の適正配置などが把握できます。

さらに、3Dシミュレーションを活用することで、設備同士の干渉やロボットの動作確認、安全スペースの確保などを可視化できます。導入前にこうしたバーチャル検証を行うことで、想定外の失敗やコストの膨張を未然に防ぐことができます。

工場の無人化の成功事例・スマートファクトリー化事例

以下はBRICSが支援した工場の無人化の成功事例です。

昼夜2交替で14名が対応していたアルミダイキャストの製造ラインに対し、当社が自動化の導入支援を行いました。導入前は、人手不足による運用の不安定さや、製品の品質にばらつきが出るといった課題を抱えていました。

自動化の実施により、従来の14名体制から完全な無人化を実現。人材確保の問題を解消するとともに、安定した品質と高い生産効率を両立した柔軟なライン運営が可能となりました。

工場の無人化・自動化ならBRICSにお任せください

工場を無人化したい・自動化したいとお悩みの方は、ぜひロボットシステムインテグレータのBRICSにお任せください。

BRICSでは累計200社以上の工場自動化の支援をおこなってきました。ハードウェアエンジニアとソフトウェアエンジニアの両方が在籍しているため、お客様の現状の課題に合わせた、自動化支援が可能です。

無料相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\ 話を聞いてみたいだけでもOK /

まとめ

本記事では、工場の無人化について、その定義・背景・メリット・導入設備・注意点などを解説しました。無人化は単なる省人化にとどまりません。品質安定・安全性向上・人材不足対策・生産効率化を実現するために重要な施策です。

導入には費用や人材育成の課題もあるため、段階的な自動化とシミュレーションによる事前検証が成功のカギとなります。まずは自社の現場課題を見極め、戦略的な導入を検討してみてください。無人化の進め方は、無料相談を受け付けておりますので、ぜひBRICSへご相談ください。

\ 話を聞いてみたいだけでもOK /